今さらですが、初代ドラゴンクエストが紛うことなき傑作でした。

開き直ってまずお伝えすることがあります。

私はこれでもゲーム開発者のはしくれですが、ドラゴンクエストシリーズは『テリーのワンダーランド』しかプレイしたことがなかったです。今までドラクエ遊んでなくてすみませんでした。

今回プレイしたのは初代ドラゴンクエストだったのですが、プレイヤーのゲーム体験を高めるたくさんの要素が、とてつもなく洗練された形で、とてつもなく緻密に落とし込まれていました。

最近だとゼルダの伝説BotWのゲームデザインがいたるところで高い評価を受けていますが、初代ドラゴンクエストも、それに匹敵するレベルの驚きとワクワクを与えてくれました。

そんなわけで、この興奮が冷めやらぬうちに、初代ドラゴンクエストを面白くしているゲームデザイン技術をまとめておきます。

ちなみに今回はスマホ移植版を遊びまして、文字制限解除やグラフィック向上当の変化はあるものの、ゲームデザインに関しては遜色なく移植されているようです。

目次

ゲームの目的がわかりやすい

ドラゴンクエストのよいところは、ゲームの目的がわかりやすいところです。

ゲームの目的がわかりやすいと、余計な説明を省けます。

余計な説明が省けると、ゲームへの没入感が高まります。

初代ドラゴンクエストでいうと、開始5秒でゲームの目的がすべてわかります。

では、なぜ5秒で目的がわかるのか。

それはずばり、テーマがド直球な王道ファンタジーだからです。

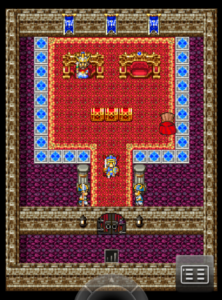

ゲームの冒頭は、王様との会話から始まります。

ぱぱっと読み飛ばすと5秒もかからないのですが、その短い時間に、

・主人公は勇者ロトの子孫であること

・竜王によって世界が滅びかけていること

・竜王をたおして光の玉を取り戻してほしいこと

を伝えられます。

勇者になって竜王を倒す。まさしく王道ファンタジーですね。

ドラゴンクエストを進めるにあたってプレイヤーが知っておくべき情報は、クリア条件である「竜王をたおす」ということだけなので、このほんの数秒の説明だけで、プレイヤーはゲームの目的を理解し、その目的に向かって大陸を冒険することになります。

あとは、城の外に出た瞬間に竜王の城が目に入るようになっているマップ設計もキモです。

毒沼に囲まれた禍々しさから、プレイヤーは一目でラスボスのいる城だと勘付きます。

ドラクエ1はマップが広く、どこに向かうべきかわからず迷ってしまう可能性が高いです。

それを、はじめて城の外に出た瞬間の画面に入れ込んでしまうことによって、ユーザーにどの方角に最終目的地があるのか理解させています。

この光景、BotWでも見覚えがありますね

最低限の説明でゲームの目的を伝えつつ、余分な情報を与えず、

出来るだけ早くゲームの進行をプレイヤーにゆだねる。

昨今のゲームは操作もシステムも複雑になっているし、昔よりも導入を削ぎづらい状況にはあるのですが、できるだけ早くプレイヤーに操作をゆだねて、ゲームプレイを通して世界観になじませていくほうが、没入感を高められることは確かです。

ポイント

- ゲームの目的がわかりやすいと、説明を少なくして没入感を高められる。

無意識のうちに行なわれるチュートリアル

ドラゴンクエストのすごいところは、プレイヤーがゲーム開始10分でゲームシステムをほぼ100%理解していることです。しかも、それがプレイヤーの無意識のうちに行なわれているからなおさらスゴイのです。

プレイヤーは、王の間でのやりとりと、城周辺のモンスターとの戦闘という2つの段階を踏んで、ドラクエのゲームシステムを無意識のうちに刷り込まれていきます。

順番に説明します。

王の間でゲームクリアに必要な基本アクションをすべて学ぶ

ドラクエ1はアクションを5つ覚えればゲームをクリアできます。

「宝箱を開ける」

「人に話しかけて情報を得る」

「かぎで扉を開ける」

「どうぐを使う(装備する)」

「階段から次のフロアに移動する」

これですべてです。

そして、これらのアクションはすべて、ゲーム開始直後の王の間でマスターできます。

ここで特筆すべきは、ゲーム側が説明しているのは、5つあるアクションのうちの2つのみで、残りの3つはプレイヤーが自力で学んだように演出している点です。

プレイヤーが冒頭で王様から「やれ」と言われるのは、

「宝箱を開けろ」

「従者に話しかけろ」

という2つのアクションのみなのですが、「宝箱を開ける」というアクションには、「どうぐを使う」、「かぎで扉をあける」という2つのアクションのチュートリアルも隠されています。

王様に言われたとおりに宝箱を開けると、「お金」と「たいまつ」と「かぎ」が手に入ります。

ここで手に入る「かぎ」が、自力で学んだように見せる仕込みです。

「かぎ」からは、「どうぐとして使えること」「扉を開けられること」が連想できるため、プレイヤーは自分自身の閃きから、扉にかぎを使ってみたり、メニューを開いてたいまつやたけざおを使うことを試みます。

ゲーム側からは「宝箱を開けろ」という指示のみで、「どうぐを使え」とは指示していません。

しかし、宝箱のなかに「かぎ」を仕込むことで、「かぎで扉を開ける」、「どうぐを使ったり装備する」という2つのアクションを、プレイヤーが自力で閃いたように演出しながら学ばせているのです。

また、もう一つのアクション「従者に話しかける」を実行すると、姫がさらわれていることを知らされますが、ここでは姫がさらわれているという情報は重要ではありません。(姫を助けることはゲームクリアに必ずしも必要な行動ではないのです。)

ここで重要なのは、「人に話しかけたことでこの世界に関する情報を得ることができる」という経験です。

ドラクエでは(というかJRPG全般では)、人に話しかけて情報を得るということがかなり重要になってきます。

ここまでで、プレイヤーは、「宝箱を開ける」、「話かけて情報を得る」、「かぎで扉を開ける」、「どうぐを使う」という4つのアクションを学びました。

残る1つ、「階段から次のフロアに移動する」は、扉の先に配置されている階段から学ぶことができます。

階段はダンジョン内で最も重要な移動手段です。

だからこそ、階段でのフロア移動を自然と学ばせるために、王の間は城の2階にあるのです。

はい、というわけで、ここまででゲームクリアに必要な5つのアクションはすべて学ぶことができました。

明らかにチュートリアルとして設計されているにも関わらず、実際にプレイしてみるとチュートリアル感が全くない・・・!!

これは、ゲームから与える情報を必要最低限の攻略情報にとどめ、それ以外の攻略情報は、プレイヤーが自身の閃きによって学んでいるように見せることを徹底しているためです。

「これこれ、チュートリアルってこういうのを目指したいんだよ…」っていう完璧なお手本です。いやほんっとにムズイんですけど。

ゲームのチュートリアル感は計算でここまで薄めることができるのです。

この導入のデザインには只々舌を巻くしかありません。

城周辺のモンスターとのバトルでゲームサイクルを学ぶ

スライム、スライムベスとギリギリの駆け引きを繰り広げ、その直後に出会ったドラキーやゴーストにあっけなく葬られる・・・

ドラクエの序盤でプレイヤーが経験する容赦のない死!!

これ、一見理不尽に見えるのですが、実はこの繰り返しによって、プレイヤーには基本のゲームサイクルが刷り込まれていきます。

プレイヤーは序盤のモンスターとの戦闘から、次のようなことを感覚的に学んでいます。

▼スライムとの戦闘での学び

・1vs1で交互に殴り合うターン制バトル

・モンスターは3~4回の攻撃で倒せる

・勇者自身も4~5回攻撃を受ければ死んでしまう

▼スライムベスとの戦闘での学び

・色違いのモンスターは元のモンスターより強い

・倒すことができればスライムより多くの経験値を落とす

(=強いモンスターほど経験値をたくさん落とす)

▼ドラキー、ゴーストとの戦闘での学び

・レベルアップしなければ強いモンスターには絶対に勝てない

これらの学びによって、プレイヤーは無意識に

「まずはまともに殴り合えるスライムを倒してレベルを上げよう」

↓

「レベルがあがったから、次はスライムベスでレベルを上げよう」

↓

「さらにレベルがあがったから、ゴーストに挑んでみよう」

という3段階の成長計画を立てているのですが、この流れこそがドラゴンクエストのゲームサイクルであり育成の醍醐味です。

ドラクエの遊びの軸はレベルアップです。

だからこそ、レベルアップのテンポが損なわれないよう、勇者とモンスターの強さのバランスはゲーム全体を通じてほぼ一定になるように設計されていて、自分の強さに見合ったモンスターとの戦闘では、敵に3~4回攻撃を与えるか、自分が4~5回ダメージを受けるか、という緊張感のあるバトルがずっと繰り返されるようにできています。

プレイヤーは、はじめの4体のモンスターから学習したことを、橋を渡った先でも繰り返しながら終盤までゲームを進めていくことになります。

王の間と、城周辺でのバトル。

この二つに仕込まれた計算が、最初の10分でゲームシステムのほぼ100%を理解できるからくりです。

ポイント

- 何気なく通り過ぎる王の間やはじめのモンスター4体には、明確な役割が与えられている

- 間接的な情報を与え、プレイヤー自身の閃きによって学習させることで、ゲームのチュートリアル感は驚くほど薄まる。

- ゲーム全体を通して遊びの軸がぶれないからこそ、プレイヤーははじめの10分でゲームシステムのほとんどを理解できる

アメとムチのバランス感覚

最近のゲーム、特にソーシャルゲームでは、ゲーム内資産という物質的なものが報酬であり、プレイヤーのカタルシスにつながっていることが多いです。

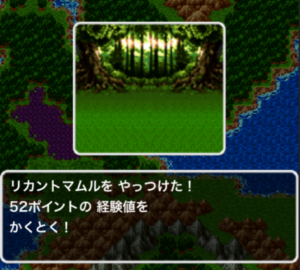

しかし、ドラゴンクエストの場合、プレイヤーのカタルシスを生み出すのは、ダメージと経験値というたった1~2桁の数字だけです。

モンスターはゴールドこそ落としますが、武器や防具などの装備、アイテムは一切落としません。

それなのに、とてつもないカタルシスを感じてしまうのはなぜか。

ずばり、ドラクエのカタルシスを作り上げている根源は、バトルの緊張感と大量の経験値獲得による達成感です。

先ほど書いたことの反復になりますが、ドラクエでは勇者とモンスターの強さのバランスがゲーム全体を通じてほぼ一定になるように設計されており、先に3~4回攻撃を与えるか、4~5回ダメージを受けるかという緊張感のあるバトルがずっと繰り返されるようにできています。

そして、ゴースト枠のような強敵に初めて勝ったときには、それまでの3~4倍の経験値を獲得できるようになっています。

ドラクエの醍醐味はレベルアップなので、レベルアップによる恩恵は大きめに設定されているのですが、序盤ほど経験値の増加量が大きいので、プレイヤーは早くから強敵を倒すメリットに気づきます。

そのため、見たこともない量の経験値を獲得することは、それまでの連続死が気にならないほど魅力的に映るのです。

橋を渡るたびに経験値の桁が増えていけば、否が応にもワクワクしてしまいますよね。

死んだら城に送り返されるという緊張感と、強敵討伐による大量経験値獲得という大きな期待感。

この、バトルにおけるリスクとリターンの駆け引きが、ドラゴンクエストというゲームの本質です。

▼獲得経験値参考記事

だからこそ、プレイヤーは何度城に送り返されようとも、リターンを求めて強敵に挑み続けてしまう・・・。

おまえを もとめて

なんど しんでしまったことか

攻撃力、防御力、HP、経験値という4つの数値だけで、ゲーム全体を通してバトルの緊張感を保ち続け、プレイヤーに報酬のうまみを強く印象づけている点は、称賛以外の言葉が見つかりません。

死んだら必ず城に戻されるという今のゲームでは考えられない鬼畜仕様も、緊張感を高めるために意図したものだと思いますが、このあたりの思い切ったバランス感覚が、初代ドラゴンクエストが最高傑作と言われる所以でしょう。

ポイント

- バトルにおける緊張感と達成感の駆け引きがドラクエの醍醐味。

- 無慈悲に鉄槌は下すが、達成したときはアメを過剰に渡す。

この絶妙なバランス感覚がプレイヤーを虜にする。

長所(=レベルアップの喜び)を伸ばすために短所(=必要経験値)を隠す

「ようやくレベルアップしたと思ったら、またすさまじい量の経験値が要求された…もうやる気がでない…」

RPGでこんな思いをした経験はないでしょうか。

私は大抵のゲームでこういう気持ちになるのですが、これは周回を意識してしまっているからです。

あと何回やればよいのかと、周回を意識してしまうと、プレイヤーのモチベーションはものすごく下がります。

しかし、ドラクエ1をプレイするなかで、私はほとんど成長の中弛みを感じませんでした。

では、なぜ成長の中弛みを感じなかったのか。

その理由は、レベルアップに必要な経験値を特定のタイミングでしか確認できないようにしているからです。

ドラクエ1では、城に戻ったときか、ゲーム中盤以降に入手できる「おうじょのあい」を使ったときにしか、レベルアップに必要な経験値を確認できないようになっています。

このような仕様になっているのは理由があります。

カタルシスの源である『モンスターから得られる経験値』の増加にあわせて、レベルアップに必要な経験値も同時に引き上げられているためです。

ゲーム序盤は強敵を倒すメリットを演出するために、モンスター討伐時の獲得経験値の量を2倍3倍と増やしていくため、必要経験値も1レベルあがるごとに2倍3倍になっていきます。

▼必要経験値参考記事

せっかく経験値というアメを魅力的に演出できても、レベルアップまでの道のりが長く映ってしまったら、アメはアメとしての役割を果たしません。

だからこそ、ドラクエ1ではレベルアップまでの必要経験値を確認する機会が意図的に絞られているのです。

ちなみに、「おうじょのあい」を入手した後は、いつでもどこでも経験値を確認できるようになりますが、このアイテムを入手する中盤~終盤にかけては、必要経験値の上昇量がどんどん下がってきており、大体が前のレベルの1.3倍以下になっています。

高レベルになるにつれて、ほとんど必要経験値が上昇しなくなるため、わざわざ隠す必要がなくなっているのです。

だから、中盤以降はいつでもどこでも経験値が確認できるようになります。

このような工夫によって、プレイヤーは必要経験値をあまり意識することなく、強敵から得られる経験値を追い求めることだけに専念できるのです。

今の時代のゲームを基準に考えると、必要経験値が確認できないRPGなど出ようものなら、不親切だと非難されてしまいそうですが、ドラゴンクエスト1においては、意図して必要経験値を確認できないようにすることが、成長のモチベーションを損なわせない効果的な手段であったことは間違いありません。

ポイント

- ゲームの長所を伸ばすためには、あえて短所を隠すことも大事。

プレイヤーの閃きがしっかり活きるモンスターデザイン

ドラゴンクエストのモンスターたちは、プレイヤーの直観が攻略に結び付くよう、明確な意図をもって特徴的にデザインされています。

ゲームがある程度進んでくると、パッと見た瞬間に

「こいつは硬そうだから物理攻撃が効かなそう」

「こいつは魔法使いっぽい名前だから呪文攻撃を使ってきそう」

と想像することができるモンスターが出現しはじめます。

こいつぁ かたそうだ

プレイヤーはこの感覚的なイメージから、無意識に対抗手段を考えます。

「物理攻撃は効かなそうだけど呪文なら効くかな?」

「魔法攻撃を使いそうだから呪文封じてみようかな?」

こんな風に感覚的な情報から導き出した手段は、モンスターたちにしっかりと効くように設計されています。

このデザインが、バトルの攻略性をぐっと深めているのです。

物理攻撃が効かない敵には必ず呪文攻撃が有効だし、魔法使いっぽい敵には呪文封じが必ず通る。

攻撃力が高くこちらの回復量を上回る攻撃を連発してくる敵には、行動回数を制限できるラリホーが通りやすい。

このように、プレイヤーの閃きがきちんと活きるように、モンスターのパラメータが設定されています。

おばけのようなモンスターにはラリホーが効きづらくなっていますが、これも、「おばけは眠らない」という大衆のイメージに基づいた直観重視の落とし込みと言えるでしょう。

また、一度有効な行動をとれば、しばらくの間、プレイヤーにかなり有利な状況を作り出せるという点も、ドラゴンクエストのゲームデザインの素晴らしいところです。

(女神転生はここを主眼としたバトルを設計している)

咄嗟の思いつきに対して、期待通りのリアクションが返ってくると、プレイヤーの満足度はぐんと高まります。

操作キャラ1体というシンプルなシステムながら、モンスターの性質がイラストや名前にわかりやすく落とし込まれ、その性質をパラメータで表現している点がプレイヤーに高い満足感をもたらしています。

ポイント

- プレイヤーの閃きを想像してゲームをデザインし、期待通りのリアクションを仕込んでおくことがプレイヤーの満足度を格段に高める。

一本道を一本道に見せない工夫

ドラクエ1は一本道です。

全てのプレイヤーはゲームクリアまでに必ず以下の手順をたどります。

①たいようのいしを入手する

↓

②あまぐものつえを入手する

↓

③にじのしずくを入手する

↓

④竜王を倒す

ドラクエ1はたったこれだけのゲームであり、決まった手順を踏まなければ先に進むことができません。

それなのに、ゲームをやらされている感じは全くなく、自分の気の向くままに自由に大陸を歩き回れているように思えます。

それはなぜでしょうか。

理由はとても簡単で、プレイヤーが自発的に行動しているように見せる工夫がゲームのいたるところにちりばめられているからです。

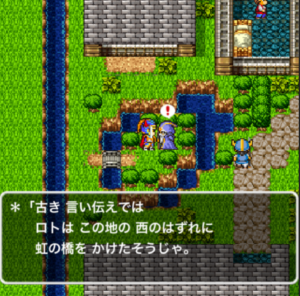

具体的には、「マップデザイン」、「かぎ探し」、「NPCたちとの会話」の3つに工夫が仕込まれています。

マップデザイン

本作でプレイヤーの行動順序を制限するマップギミックは、「岩山」、「橋」、「ダメージ床」の3つ。

これらがマップ上に効果的に配置されているため、プレイヤーは自然と今の自分に適したエリアへと誘導されています。

例えばゲーム序盤。

ラダトームの城を出た直後から、プレイヤーは自由にマップを動き回ることができます。

このとき、プレイヤーには東に向かう道と北西に向かう道の二択が提示されているように見えるのですが、実際には岩山と橋とダメージ床によって北西へ向かうように促されています。

最もわかりやすいのは、城の東側に配置されたラダトームの町とラダトームの町の北東部を覆う岩山です。

城を出た後、プレイヤーはまず町につられて東へ移動することになります。

このときに重要なのは、町に入ることではなく、町から出たときのマップの見え方です。

プレイヤーは町から出た瞬間に、東の岩山を越えられないことに気づきます。

この「東にいっても山を越えられない」という気づきが、プレイヤーを無意識に西へ誘導していきます。

そして、西に向かったプレイヤーの目に、次に飛び込んでくるのがロトの洞窟。

こんな意味ありげなものがあったら絶対に入ってしまいますね。

ロトの洞窟では竜王を倒すための小目的を得ますが、ここで重要なのは小目的を得ることではありません。

ロトの洞窟を出たあとのマップの見え方です。

ロトの洞窟の西には岩山が連なっていますね。

上下に少しスペースを残しながら北西に伸びるさまは、北西方向に何かあると感じさせる要因になっています。

そのため、プレイヤーはまたしても山脈に沿って北西へ誘導されていきます。

こうして北西に移動していくことで、また新しい街が見つかるのです。

先ほど下から迂回していたとしても

街にはたどり着けるようになっている

このようなプレイヤー自身の発見の連鎖によって、プレイヤーは誘導されていることを全く意識せずに、開発者の意図通りの順番で世界を旅してしまいます。

このマップデザインが本当に素晴らしいです。

もし序盤に東に向かったプレイヤーがいたとしても、そのプレイヤーの前には「橋」と「毒沼」が立ちふさがります。

北東に進むと立ちはだかる橋

南東に進むと立ちはだかる毒沼

橋を超えると強い敵が出現するようになり、全く歯が立たないまま城に送還されます。

毒沼もHPの低い状態で上を歩くとすぐに死んでしまい、これまた城に送還される。

プレイヤーはこの失敗から、もっとレベルを上げなければ先へ進めないことを学び、北西へ進路を変更することになります。

ここで重要なのは、橋も毒沼も、プレイヤーが迂回するきっかけを与えているにすぎないこと。

プレイヤーの行動範囲を制限するときにゲームでよく見られるのは、道を誰かが遮っているような演出です。

このような演出の場合、プレイヤーは、「あぁ、よくある『まだ行けないところ』ね」と捉えてしまい、システムによって行動を制限されているように感じてしまいます。

こういった見せ方が、一本道感を強めてしまう要因です。

ドラクエの毒沼と橋の場合、越えられない理由はレベルが足りていないことだけであり、プレイヤーは、レベルを上げれば通れるようになると気づきます。

橋や毒沼を超えるために必要なのはあくまでレベルアップなのだから、もっとレベルをあげてからまた来ようと、プレイヤーは自ずと別の場所へ移動していきます。

ドラクエにおいて唐突に目の前に立ちはだかる壁は、だいたい普段のバトルの繰り返しで攻略できるものになっているのです。

これが、ドラクエが一本道なのに一本道に見えない大きな要因です。

ポイント

- プレイヤーはマップデザインで誘導できる。

- 自発的な迂回は一本道感が少ない。

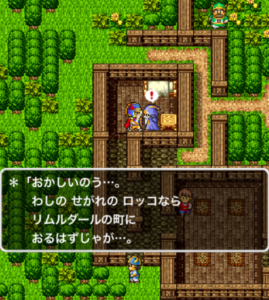

かぎ探し

もう一つの制限要素である「かぎ」に関しては、開始直後にかぎのかかった部屋の中にある大量の宝箱を見せつけられているため、プレイヤーはゲームの目的に関係なく、宝箱を開けたい一心でかぎを勝手に探してしまいます。

かぎを探せと言われていないのに、プレイヤー自らかぎを探してしまうことも、一本道感を薄めている要因です。

このカギ探しの過程がまた非常によくできており、入手方法に間違い探し的な遊びが仕込まれています。

ドラクエ1のいくつかの町には、屋外にいるときと屋内にいるときのマップの変化や、町の外周を意味ありげにあるく村人などから、

「なんでそこ歩けるの?」

「あれ、さっきはここ全部建物だったような」

といった違和感を持つ場所が存在します。

かぎは、そうした違和感の先で入手できるため、プレイヤーには自分が気づいたから探し当てられたという達成感が強く残ります。

ポイント

- ゲームの目的とは関係なく、かぎが欲しいと思わせてしまう仕込み。

- プレイヤーが自力で気づけるように仕込むことで達成感を強められる。

NPCたちとの会話

このゲームの攻略情報を持っているのは、各地に配置されているNPCたちです。

NPCたちと話すことで、プレイヤーは攻略に有用な情報を得ることができます。

しかし、このゲームにおいて、NPCたちとの会話は必須ではありません。

はじめに城でUIの使い方を知らされるタイミングと、一部のキーアイテムを求められるタイミングを除いて、プレイヤーはNPCとの会話を一切強制されません。

つまり、NPCに話しかけるという行為そのものがプレイヤーの自発的な行動なのです。

そのため、会話によって得た情報は、ゲーム側から強制的に知らされたものではなく、自らが能動的に取りに行った報酬、ということになります。

NPCには、特に意味のない世間話をするものから、かなり重要な攻略情報を持つものまでさまざまいますが、それらはすべてプレイヤーが自発的にNPCに話しかけたことへの報酬なのです。

有用な攻略情報を持っているのが魔法使いに統一されているのもわかりやすい

最近のゲームでは、同行する仲間から「街の人に話を聞いてみよう」とか、「こんな話きいたよ」とアドバイスされることが多いですが、この時点でかなりシステマチックに誘導されている感じが強まりますよね。

ゲームから得る攻略情報の量をプレイヤー自身がコントロールできるということも、このゲームが一本道でないように感じる工夫の一つでしょう。

ポイント

- ゲームから得る攻略情報をプレイヤーがコントロールできることは一本道感をさらに薄くする。

まとめ:初代ドラゴンクエストは始祖にして最高の模範作品

ドラゴンクエストには素晴らしいところがたくさんあります。

ユニークな表現や効果的な演出もまたその魅力の一つで、有名な「ぱふぱふ」や、「ゆうべはお楽しみでしたね」に代表される、こどももおとなもついつい夢中になってしまう独特の寸劇など、唯一無二のユニークな雰囲気を持ったゲームでもあります。

たいまつが照らす範囲やダンジョンの構成にも、プレイヤーの自発的な探索を促す仕掛けが大量に仕込まれています。

呪文や装備の入手によって、どんどんできることが増えていくゲームデザインも、ゲームプレイのモチベーションを高めてくれます。

もう挙げ始めるとキリがない!

キリがないのですが、強いてドラクエの良いところを一つだけ選ぶなら、プレイヤーにひらめかせる、プレイヤーに気づかせる、という誘導のうまさだと思います。

特にものすごく変わったことや斬新なことをしているわけではないのですが、一見普通に見えるゲームシステムやマップのなかに、ユーザーが自分で発見していくための計算が大量に仕込まれています。

私は、なぜ今の今までこんなにも素晴らしい傑作を一度もプレイしてこなかったのか!!!

ゲーム業界に携わる者として猛省しました。

初代ドラゴンクエストのゲームデザインは洗練されており、JRPGの始祖にして完成形です。

ゼルダの伝説BotWをプレイしたときも、設計のうまさには脱帽したものですが、今回の体験にわりと上書きされてしまいました。

もちろん、どちらのタイトルも素晴らしいのですが、今の時代でも称賛されるテクニックを、30年以上も前のゲームにほぼすべて取り込んでしまった堀井雄二氏には、ただただ畏敬の念を抱くしかないです。

一開発者としてはこれを機に「無意識に当たり前になっていること」をしっかりと見直していきたいです。

プレイヤーのゲーム体験を想像しながら、しっかりと細部まで意図を込めて設計する。

これがゲームデザインという仕事の本質です。

任天堂のゲームがよくできていると感じるのもこの辺だったりします。

バトル、マップデザイン、UIレイアウト、テキスト、グラフィックデザイン、パラメータ設計・・・等々、ゲームを構成するすべての要素に必要なことだし、本来はそれを考えるのがプランナーの仕事なのですが、常に意識していなければ、気づかぬうちに世に溢れた『標準仕様』の沼にハマっていってしまいます。

今回は大事なことを振り返るきっかけをくれた初代ドラゴンクエストと堀井雄二氏に感謝しつつ、まだドラクエ1をプレイしたことがない方や、ゲーム開発を『お仕事』として行なうようになってしまった同業者の方へ、ドラクエ1のプレイを全力でオススメすることで記事を締めくくることにします。5時間もあればクリアできますよ!

↓こちらはAmazonアプリ。iOS、Androidはスクエニ公式のドラクエポータルアプリからプレイできます。

↓ドラクエの歴史がまとめられてる本。「遊ぶ時間はないけどドラクエは知っておきたい!」という方におすすめ。